Glass : La fin brillante de la trilogie de Shyamalan

Dans le monde du cinéma, rares sont les réalisateurs qui ont su captiver le public comme M. Night Shyamalan. Célèbre pour ses retournements de situation magistraux et sa façon unique de mêler le quotidien à l’extraordinaire, Shyamalan s’est créé une place à part dans l’industrie. Avec la sortie de Glass, il achève une trilogie entamée en 2000 avec le révolutionnaire Incassable (Unbreakable) et poursuivie en 2016 avec le succès surprise Split.

En tant que fan dévoué de son travail, j’attendais avec impatience la conclusion de cette saga de super-héros atypique. Après avoir vu le film, je peux affirmer sans hésitation que Glass constitue un ajout réussi et stimulant à sa filmographie. Dans cet article approfondi, j’explore les thèmes, les personnages et la manière dont Shyamalan relie les fils narratifs des deux précédents opus.

Retour aux origines : Incassable et Split

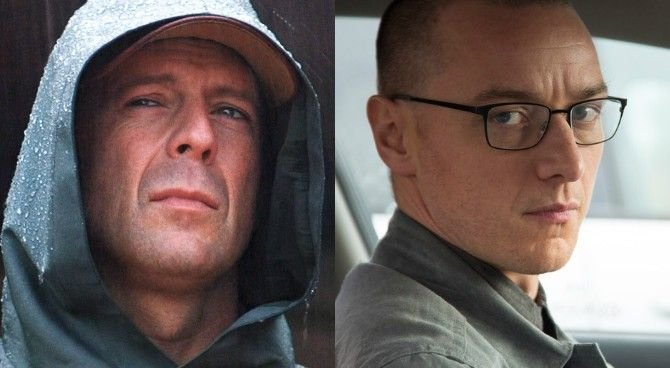

Avant d’entrer dans le vif du sujet avec Glass, il convient de revenir sur les fondations posées par les deux premiers films. Sorti en 2000, Incassable nous présentait David Dunn (Bruce Willis) et Elijah Price alias Mr. Glass (Samuel L. Jackson). Le film explorait l’idée que des individus ordinaires puissent posséder des facultés extraordinaires. Dunn apparaît comme un héros réticent, tandis que Price se révèle être son alter ego mystérieux.

Des années plus tard, Split crée la surprise en révélant son appartenance à l’univers d’Incassable. Le film met en scène Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), atteint de trouble dissociatif de l’identité et abritant une personnalité surhumaine nommée « La Bête ». Ce volet pose les bases de la conclusion épique à venir.

Réunir la trilogie : l’intrigue de Glass

Dans Glass, Shyamalan entrelace les récits des deux premiers films avec maîstrise. On retrouve David Dunn, devenu justicier sous le nom de « The Overseer », traquant les personnalités multiples de Crumb, y compris la redoutable Bête.

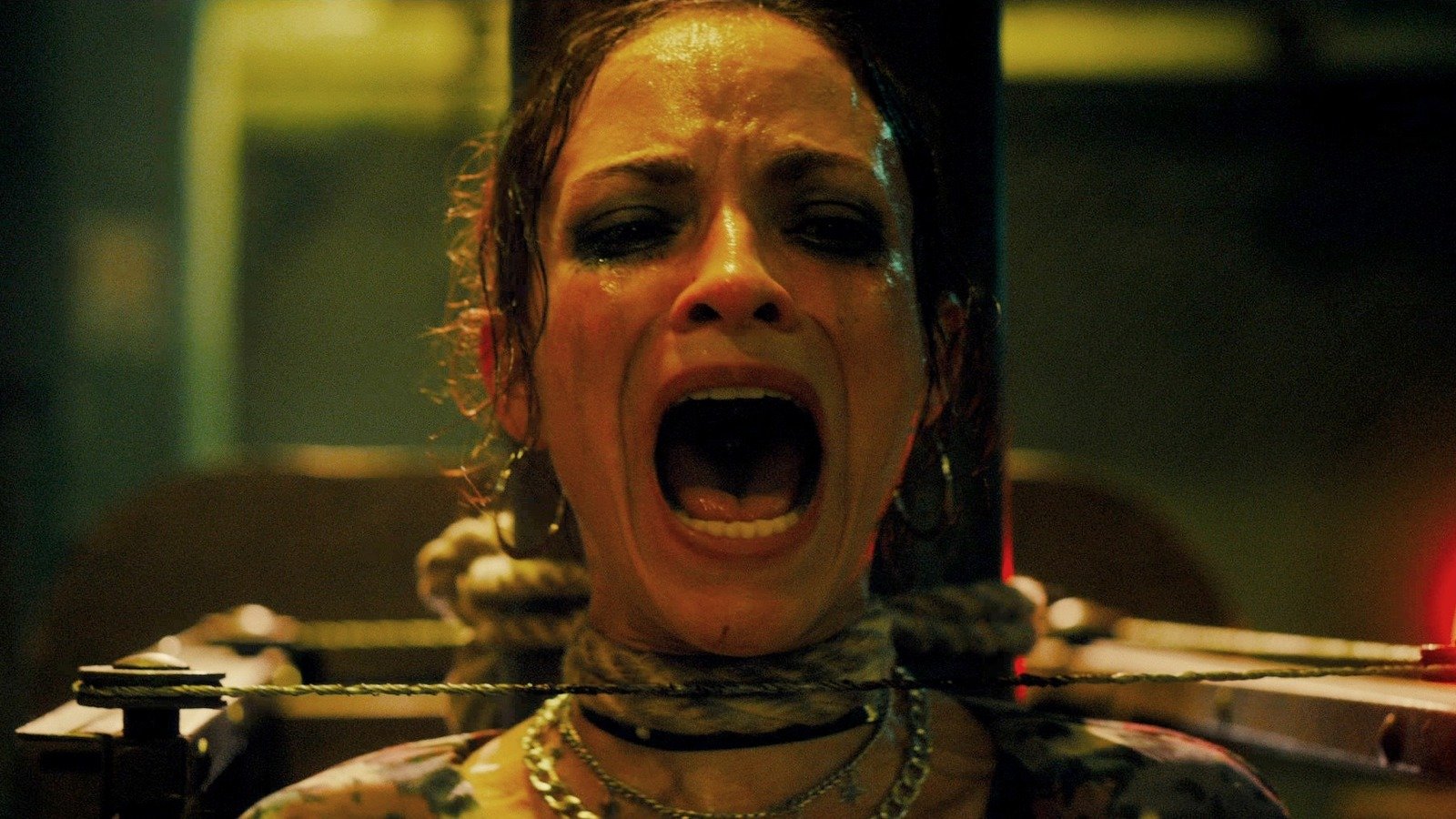

Mais leur affrontement est interrompu par l’apparition du Dr Ellie Staple (Sarah Paulson), psychiatre spécialisée dans les patients persuadés d’avoir des pouvoirs surnaturels. Sa mission ? Convaincre Dunn, Crumb et Price qu’ils ne sont que des hommes ordinaires atteints de délires.

Internés dans un hôpital psychiatrique, les trois personnages sont confrontés à des questions profondes sur l’identité, le héroïsme et la frontière entre réalité et illusion. Shyamalan mène brillamment cette réflexion, poussant le spectateur à remettre en question ses certitudes.

Les thèmes de Glass

Loin des clichés du genre, Glass aborde des thèmes complexes avec subtilité.

La quête d’identité

Les protagonistes – Dunn, Crumb et Price – luttent tous contre leurs doutes et la perception de leurs pouvoirs.

Le trouble de Crumb est analysé en profondeur, explorant les conflits internes de ses multiples personnalités.

Dunn affronte ses incertitudes, doutant de l’authenticité de ses capacités.

Price, quant à lui, cherche à prouver l’existence de l’extraordinaire dans un monde sceptique.

L’obsession des super-héros

Shyamalan s’interroge aussi sur la fascination contemporaine pour les super-héros et les franchises comme le MCU.

Le Dr Staple incarne la voix rationnelle, cherchant à ramener les héros à une condition humaine banale.

Le cadre psychiatrique renforce le doute : ces hommes sont-ils des héros ou des patients en délire ?

Le réalisateur signe ici une critique subtile et audacieuse du genre.

La réalité et le héroïsme

Au cœur de Glass se trouve une réflexion sur la vérité de nos croyances et la définition du héro.

Les pouvoirs sont-ils réels ou fantasmés ?

Qu’est-ce qu’être un héros dans une société rationnelle ?

Le film pousse le spectateur à redéfinir sa vision du héroïsme.

Des performances marquantes

Le casting de Glass sublime les enjeux du film.

James McAvoy impressionne par sa fluidité entre les identités de Crumb, avec un jeu physique et émotionnel éblouissant.

Bruce Willis campe un David Dunn sobre et introspectif, révélant ses conflits internes.

Samuel L. Jackson excelle en Mr. Glass, entre vulnérabilité et calcul froid.

Sarah Paulson est remarquable en Dr Staple, figure d’autorité ambigüe et troublante.

La réalisation : la patte Shyamalan

La mise en scène de Shyamalan confère à Glass son atmosphère unique.

Esthétique visuelle

Cadres serrés, angles soignés : la tension psychologique est palpable.

Couleurs sobres : elles traduisent le ton réflexif du film.

Effets spéciaux discrets : toujours au service de l’histoire.

Rythme et suspense

Le rythme lent favorise l’introspection et l’évolution des personnages.

Les rebondissements dosés tiennent le public en haleine jusqu’à la fin.

Cohérence thématique

Chaque scène s’intègre logiquement à l’ensemble de la trilogie.

L’identité, le doute et le besoin de croire restent au centre du propos.

Une conclusion qui fait réfléchir

Avec Glass, M. Night Shyamalan offre une fin profonde et ambitieuse à sa trilogie. En questionnant l’identité, le héroïsme et notre rapport à la réalité, il signe un film à contre-courant, loin des conventions du genre.

Porté par des performances puissantes et une mise en scène mûre, Glass s’impose comme un incontournable pour les amateurs de cinéma intelligent et de super-héros atypiques. Une œuvre qui continue de résonner bien après le générique final.

Laisser un commentaire