White God : une révolte canine contre l’injustice sociale

Dans le bouleversant film hongrois White God (titre original : Fehér Isten), le réalisateur Kornél Mundruczó nous livre une allégorie percutante sur les préjugés sociaux, l’exclusion des minorités et le potentiel d’un soulèvement révolutionnaire. Bien plus qu’un simple film « sur des chiens », cette œuvre singulière dépasse les apparences pour proposer une lecture profonde et engagée du monde contemporain.

En tant que critique, j’ai été captivé par l’intelligence narrative de White God, qui transforme une relation entre une adolescente et son chien en un cri de révolte contre l’ordre établi. Derrière les images saisissantes et la tension dramatique, se cache une critique féroce des injustices systémiques.

Hagen, figure de l’exclu : une parabole de la marginalisation

Le cœur du récit repose sur Hagen, chien croisé rejeté par le père de Lili, une jeune fille de 13 ans. Ce rejet – motivé par des raisons administratives et financières absurdes – déclenche une série d’épreuves douloureuses pour l’animal, abandonné et livré à lui-même.

Hagen devient alors le symbole des minorités sociales, des exclus, des laissés-pour-compte. Capturé, vendu à un restaurateur, puis forcé de participer à des combats clandestins, il incarne la brutalité d’un système qui écrase les plus vulnérables. Cette trajectoire, profondément métaphorique, renvoie à la réalité des discriminations vécues par de nombreuses communautés marginalisées dans nos sociétés.

Le « Dieu blanc » : dénoncer la domination et ses abus

Le titre White God n’est pas anodin. Il évoque la suprématie blanche, la hiérarchie imposée par les dominants, ceux qui décident de la valeur des vies selon leur origine ou leur pureté. Ici, les chiens croisés, comme Hagen, sont méprisés, pourchassés, exterminés – pendant que les chiens de race sont protégés.

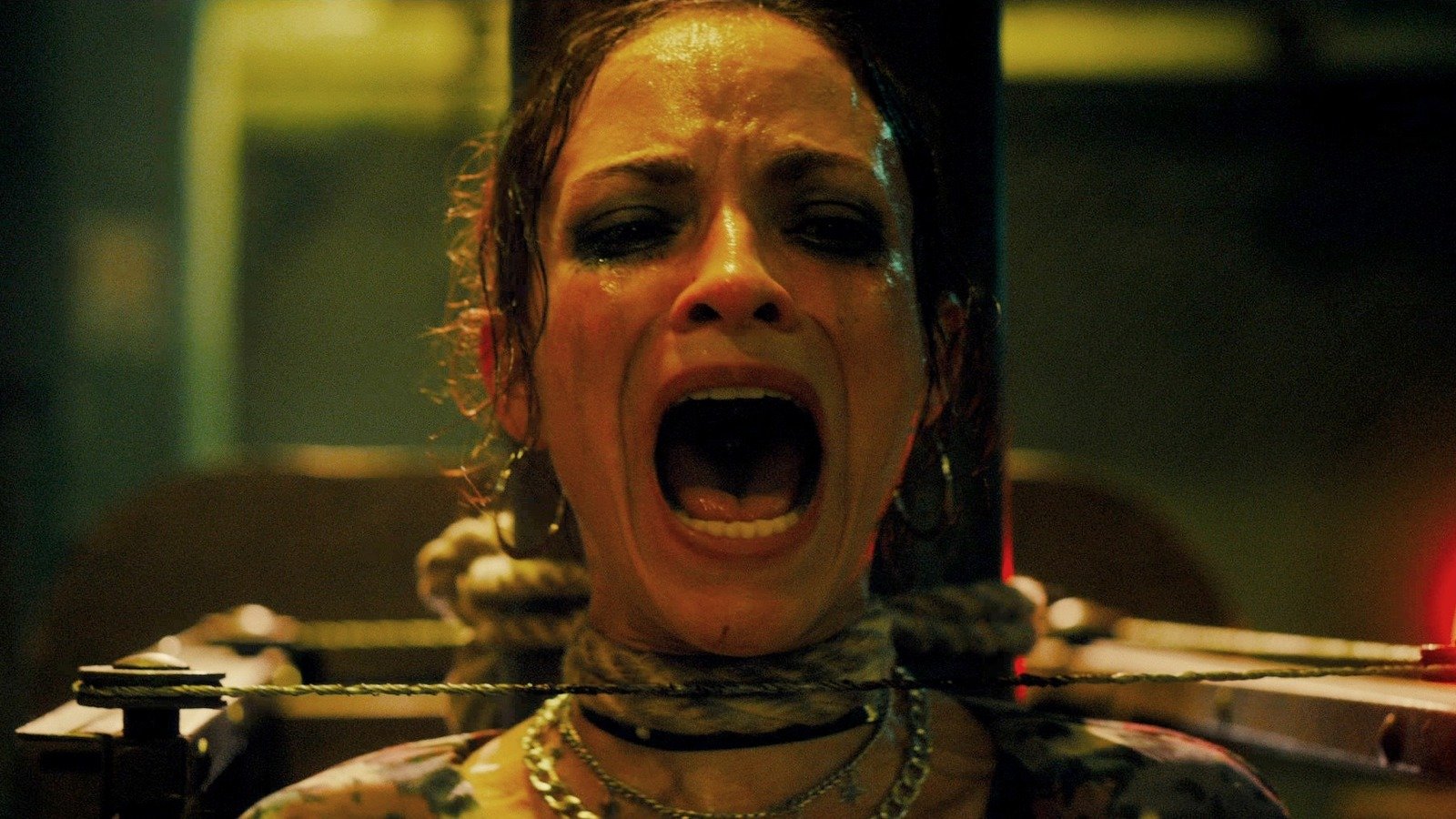

Ce « dieu blanc », c’est la figure symbolique du pouvoir arbitraire, celui qui impose ses règles, exclut, et nie l’existence de l’autre. À mesure que le film progresse, une tension monte, jusqu’à l’explosion : la révolte. Hagen, à la tête d’une meute de chiens errants, renverse l’ordre établi dans une séquence aussi choquante que libératrice.

Cette révolution canine devient alors une métaphore puissante de la résistance des opprimés. Une manière pour Mundruczó d’affirmer que l’exclusion, poussée à l’extrême, finit par générer la colère… puis la rupture.

Un contexte politique qui renforce le propos

Pour bien saisir la portée de White God, il faut replacer le film dans le contexte hongrois. Kornél Mundruczó, d’origine hongroise et roumaine, critique ici une société marquée par la montée du nationalisme, le rejet des migrants, et la marginalisation historique des Roms et des juifs.

Des événements marquants, comme la fermeture des frontières aux réfugiés syriens en 2015 ou l’agression filmée d’un père et son enfant par une caméraman hongroise, nourrissent l’arrière-plan du film. White God met en lumière ces réalités sombres, les transpose dans une fable animalière, et en dénonce les conséquences.

En montrant comment la violence institutionnelle engendre une réponse collective et incontrôlable, le film nous force à regarder en face nos propres responsabilités, nos préjugés, et les structures d’oppression que nous acceptons trop souvent comme naturelles.

Un exploit cinématographique et artistique

Au-delà de son message, White God est un tour de force technique. Kornél Mundruczó a travaillé avec plus de 250 vrais chiens errants, encadrés par la dresseuse Teresa Ann Miller, pour donner vie à cette révolte animalière sans aucun recours aux effets numériques. Le résultat est à couper le souffle : chaque plan est réaliste, intense, viscéral.

La photographie est somptueuse, la mise en scène audacieuse, et la bande-son signée Márk Moldvai vient intensifier l’émotion. Certains plans séquences, notamment durant la « révolte canine », frôlent la perfection visuelle, tout en conservant la charge symbolique du propos.

C’est cette combinaison entre fond et forme, entre militantisme et esthétisme, qui fait de White God une œuvre rare.

Conclusion : White God, une fable contemporaine essentielle

White God n’est pas un film sur les chiens. C’est une fable politique, sociale et humaine, qui utilise le meilleur du langage cinématographique pour questionner la manière dont nos sociétés traitent ceux qu’elles jugent « indésirables ».

À travers le destin tragique puis révolutionnaire de Hagen, Kornél Mundruczó nous tend un miroir, nous pousse à l’introspection, et nous rappelle que toute oppression appelle un sursaut.

Ce film est une expérience inoubliable, dérangeante, nécessaire. Une œuvre à découvrir, à débattre, et surtout… à ne jamais oublier.

Laisser un commentaire